Fayence

Fayencen sind Irdenwaren, die mit einer speziellen Glasur versehen sind, die Zinnoxid enthält. Diese Glasur unterscheidet sich von herkömmlichen transparenten Bleiglasuren, da sie deckend ist.

Definition

Der Begriff Fayence leitet sich von der italienischen Stadt Faenza ab, die bekannt für ihre keramischen Produkte ist. Irdenwaren mit zinnoxidhaltiger Bleiglasur wird vielfach auch als Majolika bezeichnet, Die genaue Herkunft des Begriffs "Majolika" ist umstritten; es wird jedoch angenommen, dass er entweder mit dem spanischen Malaga oder Mallorca in Verbindung steht, da diese Orte bedeutende Umschlagplätze für Majolika waren. Eine alternative Theorie deutet auf die Handelsfamilie Majolo aus Genua hin als mögliche Quelle des Namens.

Regionale Abgrenzung

In der kunsthistorischen Literatur, insbesondere in Deutschland, wird der Begriff Majolika in der Regel für die südlich der Alpen produzierten Erzeugnisse verwendet. Besonders im 16. Jahrhundert wanderten italienische Künstler aus politischen Gründen in verschiedene Länder, darunter die Schweiz, Böhmen, Ungarn, Mähren und Frankreich, und brachten ihre Techniken zur Herstellung von Fayencen mit. Diese Auswanderung führt dazu, dass Fayence nicht nur südlch der Alpen produziert wurde. International betrachtet bezieht sich Fayence vielfach eher auf die italienischen Produkte und ihre Weiterentwicklungen, während Majolika für die Produkte des spanischen Raumes inklusive der Neuen Welt verwendet wird.

Abgrenzungsversuch durch Glasur

Eine weitere Differenzierungsmöglichkeit zwischen Fayence und Majolika basiert auf der Glasurtechnik: Fayencen sind demnach alle Irdenwaren, die beidseitig mit zinnoxidhaltiger Bleiglasur überzogen sind, während Majoliken Produkte sind, die nur einseitig glasiert sind. Diese Definition wurde auf dem Symposium in Leeuwarden 1983 vereinbart (Hurst/Neal/Beuningen 1986, 120.).

Da diese Differenzierungen im archäologischen Fundmaterial meist nicht zu treffen ist, spricht Sarah Koppelmann bei der grundlegenden Bearbeitung der Nürnberger Funde durchgehend von Fayence.

Charakteristika

Glasur

Magerung

Bei der Herstellung von Fayencen werden feine Rohstoffe verwendet. Dies führt dazu, dass die Magerungsanteile in der Regel eine feine Körnung aufweisen. Allerdings findet man bei handwerklich erzeugten Fayencen auch Magerungsanteile mittlerer bis grober Größe, wie beispielsweise bei Kacheln. Die Größe der Magerungsanteile ist nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern steht auch im Zusammenhang mit der technischen Nutzung und der erforderlichen Hitzebeständigkeit des Endprodukts. Der Scherben ist insbesondere im Vergleich mit POrzellan aber gröber.

Farbe

Der Scherben ist typischerweise weiß, beige, gelblich, orange, rötliche oder hellbraun. Die Farbe wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie beispielsweise dem Gehalt an Eisen und Calcium, ebenso wie durch die Brennatmosphäre.

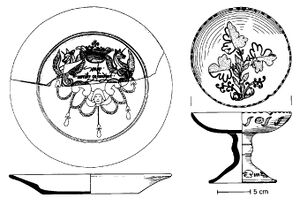

Die meist graue oder rosa bzw. bläulich schimmernde Glasur ist dünn aufgetragen, die Oberfläche kann durch einzelne durchstoßende Magerungspartikel leicht aufgerauht sein. Verziert ist die Fayence mit einer monochrom blauen mit dcm Pinsel aufgetragenen Bemalung. Es dominieren pflanzliche Motive. Gelegentlich sind die Gefäße mit Zinnapplikationen, wie etwa gesonderten Böden oder - häufiger - Klappdeckeln versehen.

Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass Fayenceglasuren einheitlich sein müssen, können sie in verschiedenen Farben auftreten. Im Fundmaterial aus Nürnberg ist zwar die Farbe Weiß, jedoch sind auch graue, rote und gelbe Glasuren zu finden (Koppelmann 2019). Diese Farbvielfalt macht Fayencen nicht nur funktional, sondern auch dekorativ.

Herstellungstechnik

Fayence wird in einem mehrstufigem Brand hergestellt. Erst nach einem ersten Brennen (1000°C) erfolgt der Auftrag einer Zinnglasur, die einem zweiten Brand, den Glasurbrand (900°C) erfordert. Die dann erst aufgebrachte Bemalung (meist blau) wird schließlich bei 750°C eingebrannt.

Technologisch ähnelt Fayence der bleiglasierten Hafnerware. Glasierte Keramik ist hygienischer in der Handhabung als unglasierte Irdenware, da sie wasserabweisend sind und die Gefäße gut abdichten. Dank der Verwendung von Scharffeuer- und Muffelfarben ist auch eine breite Palette an Dekorationsmöglichkeiten gegeben, was die ästhetische Funktion der Fayencen unterstreicht.

Erhaltungsbedingungen

Ein erhebliches Problem bei Fayencen ist die Haltbarkeit der Glasur. Diese kann durch Stöße und Abrieb relativ leicht abplatzen, was sowohl die Funktionalität als auch das Erscheinungsbild beeinträchtigen kann. Dies stellt eine Herausforderung bei der Pflege und Verwendung von Fayencen dar, insbesondere in einem alltäglichen Kontext.

kulturgeschichtliche Bedeutung

Die Technik der Fayence beziehungsweise Majolika stammt ursprünglich aus China (8. Jahrhundert - der Begriff der ägyptischen Fayence ist unrichtig) und gelangte über den Vorderen Orient (9. Jahrhundert) und Italien (14. Jahrhundert - als Faenza bezeichnet) nach Mitteleuropa (Frankreich/Holland 16. Jahrhundert). Im Zusammenhang mit dem Chinahandel im 17. Jahrhundert gewann die Fayence hier an Bedeutung, doch dürfte die Produktion im 16. Jahrhundert schon umfangreicher gewesen sein, als bisher angenommen wird (Stephan 1987, 20). Bedeutung erlangte die islamische Fayence, die sehr vereinzelt auch als Importfund in Mitteleuropa auftritt (Ludowici 1994).

Ein wichtiges Verwendungsfeld der Fayence sind Apothekengefäße (Endres u.a. 2011).

Archäologische Forschungsgeschichte

Die archäologische Forschung zu neuzeitlicher Fayence in Deutschland hat eine lange und vielfältige Geschichte(Koppelmann 2019, 29f.), die jedoch nicht durchgehend strukturiert oder systematisch ist.

L. von Döry untersuchte 1977 Fayencefunde in Frankfurt am Main, während G. Wietek 1963 Trends zur Altonaer Fayence erforschte. Seit den 2000er Jahren haben Veröffentlichungen zugenommen, die sich auch mit Manufakturfayencen beschäftigen. In neueren Arbeiten werden zudem weniger bekannte Produkte von Ahaus und Telgte sowie Durlacher Funde von U. Gross und S. Arnold (Gross 2003) thematisiert. H. Schandelmaier (1993) und M. Weihs (1990) analysierten Bodenfunde von Fayence-Manufakturen und deren Produktionsreste, während Funde aus der Nürnberger Manufaktur ebenfalls früh thematisiert wurden.

Die Präsentation von Fayencen durch H. Mauter und S. Peibst 1992 im Märkischen Museum war ein bedeutender Schritt, da sie eine größere Fundmenge vorstellten, die zum Teil aus Berliner Produktionen stammt, aber auch Importe beinhaltete (Mauter/Peibst 1992). W. Stengel, der zuvor am GNM in Nürnberg tätig war, publizierte ebenfalls Fayencefunde, bevor die Archäologie überhaupt ernsthaft mit zeitgenössischem Material arbeitete.

In der archäologischen Literatur werden Fayencefunde nur selten mit detaillierten Zeichnungen oder Rückansichten dokumentiert, was die Interpretation erschwert. Die Forschung zu Manufakturfayencen ist noch in einem frühen Stadium und erfordert weitere interdisziplinäre Ansätze und naturwissenschaftliche Methoden, um spezifische Fragestellungen präziser beantworten zu können.

Herstellungsorte

- Straßburg

- Haguenau

- Nidervillar

- Luneville und Umgebung

- Sceaux

- Delft

- Amsterdam

- Rotterdam

- Creußen

- Ansbach

- Nürnberg (Koppelmann 2019)

- Bayreuth

- Braunschweig

- Künersberg bei Memmingen, 1744-1765

- Berlin

- Schrezheim

- Schäftlarn, nach 1803 im ehem. Kloster Schäftlarn

- Hollisch

- Rörstrand

- Stralsund

- Dirmstein: Bischöflich Wormsische Fayencemanufaktur Dirmstein, 1778-1788 (Martin 2005)

- Göppingen (Kauß/ Simmermacher 1982)

- Frankfurt (Bischoff / Döry 1984)

- Höchst

- Durlach (Petrasch 1975; Gross 2008)

Literaturhinweise

- Bischoff / Döry 1984: C. Bischoff / L. von Döry, Frankfurter Fayencen des 18. Jahrhunderts. Keramika 2. Kleine Schriften des Historischen Museums Frankfurt a.M. 21 (Frankfurt a. M. 1984).

- Endres u.a. 2011: Werner Endres, Christa Habrich, Gerd Riedel, Beatrix Schönewald. Apothekengefäße von 1571 bis ins 18. Jahrhundert in Ingolstadt. Keramische und pharmaziehistorische Untersuchungen (Büchenbach 2011). - ISBN 978-3-932113-57-4

- Frégnac 1976: C. Frégnac, Europäische Fayencen (Stuttgart 1976).

- Gross 2003: U. Gross, „Weißes Silber“ aus Durlach. Produktionsabfälle gewähren Einblick in den Formenschatz der Fayence-Manufaktur". Denkmalpfl. Bad.-Württ. 32, 2003, 168–172.

- Hanemann 2010: R. Hanemann (Hrsg.), Goldchinesen und indianische Blumen. Die Sammlung Ludwig in Bamberg Fayence und Porzellan. Schriften der Museen der Stadt Bamberg Nr. 50 (Petersberg 2010).- ISBN 9783865685490

- Hurst/Neal/Beuningen 1986: J. G. Hurst/D. S. Neal/H. J. E. van Beuningen, Pottery produced and traded in north-west Europe. Rotterdam papers VI (Rotterdam 1986).

- Huwer 2001: E. Huwer, „Thonwaaren nach Art der Italiener“. 125 Jahre Forschung zu „Deutschen Renaissance-Fayencen“. In: J. Pfrommer / R. Schreg (Hrsg.), Zwischen den Zeiten. Archäologische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters in Mitteleuropa; Festschrift für Barbara Scholkmann. Internat. Arch. Stud. hon. 15 (Rahden/Westf. 2001) 273–289.

- Kauß / Simmermacher 1982: D. Kauß / R. Simmermacher, Göppinger Fayencen. Eine Darstellung der ältesten württembergischen Fayencefabrik. Veröff. Stadtarchiv Göppingen 17 (Göppingen 1982).

- Koppelmann 2019: S. Koppelmann, Fayencen des 16. bis 19. Jahrhunderts aus dem Nürnberger Stadtgebiet als Untersuchungsgegenstand der Archäologie (Bamberg 2019).

- Ludowici 1994: B. Ludowici, Frühmittelalterliche islamische Fayence aus Fulda. Germania 72, 1994, 612-613.

- Martens 2011: A. Martens, Porzellan, Fayence, Majolika. Konsum chinesischer, mediterraner und niederländischer Keramik in den Hansestädten Hamburg und Lüneburg im 16./17. Jh. Denkmalpflege in Lüneburg : […], Beiheft 2 (Berlin 2011).

- Martin 2005: M. Martin (Hrsg.), Dirmstein. Adel, Bauern und Bürger. Stiftung zur Förderung der Pfälzischen Geschichtsforschung Reihe B, Abhandlungen zur Geschichte der Pfalz 6 (Neustadt an der Weinstraße 2005).

- Mauter/Peibst 1992: H. Mauter/ S. Peibst, Altberlin – Fayencefunde. Katalog ausgewählter Grabungs- und Streufunde von Fayencefragmenten im Märkischen Museum (Berlin 1992).

- Petrasch 1975: E. Petrasch (Hrsg.), Durlacher Fayencen 1723 - 1847 (Karlsruhe 1975).

- Schandelmaier 1993: H. Schandelmaier, Katalog. In: H. Schandelmaier (Hrsg.), Niedersächsische Fayencen. Die niedersächsischen Manufakturen Braunschweig I und II, Hannoversch Münden, Wrisbergholzen (Hannover 1993) 70–219.

- Stephan 1987: H.-G. Stephan, Die bemalte lrdenware der Renaissance in Mitteleuropa. Ausstrahlungen nnd Verbindungen der Produktionszentren im gesamteuropäischen Rahmen. Forschungsber. Bayer. Nationalmus. 12 (München 1987).

- Weihs 1990: Michael Weihs, Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen zwischen 1985 und 1989 auf dem Gelände der ehemaligen Porzellanmanufaktur Ludwigsburg. In: Wilhelm Siemen (Hrsg.), Die Ludwigsburger Porzellanmanufaktur einst und jetzt. Schriften und Kataloge des Museums der Deutschen Porzellanindustrie 2 (Hohenberg 1990) 30-61.