Tabakpfeife: Unterschied zwischen den Versionen

K |

(Differenzierung Einträge Tabakpfeife und Tonpfeife - zentrale Inhalte dortin verschoben) |

||

| (21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

{{Stub}} |

{{Stub}} |

||

| + | In der frühen Neuzeit, insbesondere nach dem Deißigjährigen Krieg etablierte sich der Konsum von Tabak. Er wurde gekaut oder in der Pfeife geraucht, letzteres zeitgenössisch oft als "Tabaktrinken" bezeichnet. |

||

| + | |||

| + | Tabakpfeifen wurden aus verschiedenen Materialien hergestellt, so etwa aus Maserholz, Meerschaum oder Bruyère. |

||

| + | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

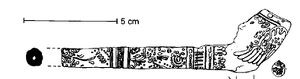

[[Datei:ABB263.jpg|center|mini|Tonpfeife, Heidelberg]] |

[[Datei:ABB263.jpg|center|mini|Tonpfeife, Heidelberg]] |

||

| + | ==kulturgeschichtliche Einordnung und sozialer Kontext== |

||

| − | == Einzelnachweise == |

||

| + | |||

| ⚫ | |||

| + | In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde die Pfeife in den englischen Kolonien Nordamerikas bekannt und verbreitete sich anschließend von englischen Seestädten ausgehend in Europa und erfasste hier auch bald höhere soziale Schichten. In Deutschland finden sich schriftliche Belege seit etwa 1595, größere Verbreitung fand das Tabakrauchen während des Dreißigjährigen Krieges. Den ältesten Produktionsnachweis für Deutschland liefern Pfeifenköpfe, bei denen der Stiel den Hinweis auf die Herstellung durch Erasmus Friedrich zu Mainz 1634 liefert (Kügler 2001, 214). Ein solches Exemplar stammt von der Ruine Hohenschramberg über Schramberg (Döry 1991, 75). |

||

| − | *D. Duco/M. Schmaedecke, Tonpfeifenfunde aus der Grabung Kapuzinergasse in Breisach am Rhein. Fundber. Bad.-Württ. 13, 1988, 771-795. |

||

| + | |||

| − | *A. Oswald, Clay Pipes for the Archaeologist. BAR 14 (Oxlord 1975). |

||

| + | |||

| − | *Vor dem grossen Brand. Archäologie zu Füssen des Heidelberger Schlosses (Stuttgart 1992) 144ff. |

||

| + | |||

| + | ==Literaturhinweise == |

||

| ⚫ | |||

| + | *Schaller 1990: P. Schaller, Zur Wirtschaftsgeschichte Ulms. In: H.E. Specker (Hrsg.), Ulm im 19. Jahrhundert. Forschungen und Quellen zur Geschichte der Stadt Ulm 7 (Ulm 1990), S. 105-168. - ISBN3170111981 |

||

| − | [[Kategorie: |

+ | [[Kategorie:Formenkunde]] |

| − | [[Kategorie:Keramik des 18. Jahrhunderts]] |

||

| − | [[Kategorie:Keramik des 19. Jahrhunderts]] |

||

Aktuelle Version vom 2. Mai 2025, 11:23 Uhr

Dieser Artikel ist noch unvollständig und erfordert ggf. Korrekturen und Ergänzungen. Dieser Artikel ist noch unvollständig und erfordert ggf. Korrekturen und Ergänzungen.

|

In der frühen Neuzeit, insbesondere nach dem Deißigjährigen Krieg etablierte sich der Konsum von Tabak. Er wurde gekaut oder in der Pfeife geraucht, letzteres zeitgenössisch oft als "Tabaktrinken" bezeichnet.

Tabakpfeifen wurden aus verschiedenen Materialien hergestellt, so etwa aus Maserholz, Meerschaum oder Bruyère.

Von besonderer Bedeutung waren aber Tonpfeifen, die seit der 1. Hälfte des 17. Jahrhundert auftreten. Sie sind meist verziert und mit sogenannten Fersenmarken versehen, die über Hersteller und Datierung Aufschluß geben können (Oswald 1975; Döry 1991; Davey 1996; Schmaedecke 1996).

kulturgeschichtliche Einordnung und sozialer Kontext

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurde die Pfeife in den englischen Kolonien Nordamerikas bekannt und verbreitete sich anschließend von englischen Seestädten ausgehend in Europa und erfasste hier auch bald höhere soziale Schichten. In Deutschland finden sich schriftliche Belege seit etwa 1595, größere Verbreitung fand das Tabakrauchen während des Dreißigjährigen Krieges. Den ältesten Produktionsnachweis für Deutschland liefern Pfeifenköpfe, bei denen der Stiel den Hinweis auf die Herstellung durch Erasmus Friedrich zu Mainz 1634 liefert (Kügler 2001, 214). Ein solches Exemplar stammt von der Ruine Hohenschramberg über Schramberg (Döry 1991, 75).

Literaturhinweise

- Davey 1996: P. Davey (Hrsg.), The Archaeology of the Clay Tobacco Pipe. BAR. 246 (Oxford 1996).

- Schaller 1990: P. Schaller, Zur Wirtschaftsgeschichte Ulms. In: H.E. Specker (Hrsg.), Ulm im 19. Jahrhundert. Forschungen und Quellen zur Geschichte der Stadt Ulm 7 (Ulm 1990), S. 105-168. - ISBN3170111981