Hilpoltstein: Unterschied zwischen den Versionen

(→Funde) |

(→Funde) |

||

| Zeile 12: | Zeile 12: | ||

==Funde== |

==Funde== |

||

| − | Das größtenteils stratifiziert geborgene keramische Fundmaterial wurde von beiden Bearbeitern in Warenarten anhand optisch-sensitiver, herstellungstechnischer Merkmale gegliedert. Ihre Warenarten sind gemäß der Terminologie in BaLISminK als Materialgruppen zu verstehen. |

+ | Das größtenteils stratifiziert geborgene keramische Fundmaterial wurde von beiden Bearbeitern in Warenarten anhand optisch-sensitiver, herstellungstechnischer Merkmale gegliedert. Ihre Warenarten sind gemäß der Terminologie in BaLISminK als Materialgruppen zu verstehen. EIne Zuordnung zu überregionalen Warenarten hat Platz ncht versucht, da sin Interesse primär der Datierung der Siedlungs- bzw. Bauphasen galt. |

Kai Thomas Platz (2000) gliederte sein Fundmaterial in folgende Warenarten: |

Kai Thomas Platz (2000) gliederte sein Fundmaterial in folgende Warenarten: |

||

| Zeile 27: | Zeile 27: | ||

**Warenart 3.2 - oxidierend gebrannte Drehscheibenware (gröbere Variante) |

**Warenart 3.2 - oxidierend gebrannte Drehscheibenware (gröbere Variante) |

||

**Warenart 3.3 - oxidierend gebrannte Drehscheibenware (feinere, ziegelgrusgemagerte Variante) |

**Warenart 3.3 - oxidierend gebrannte Drehscheibenware (feinere, ziegelgrusgemagerte Variante) |

||

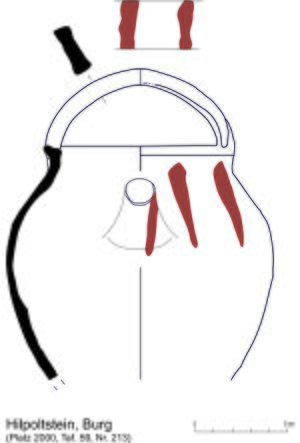

| + | [[Datei:Hilpoltstein bem Bügelkanne (Platz 2000 Taf59 Nr213).jpg|thumb|mini|right|Burg Hilpoltstein: Bügelkanne der rotbemalten gelben Drehscheibenware (Umzeichnung nach Platz_2000, Taf. 59, Nr. 213)]] |

||

**Warenart 4.1 - weißliche bis elfenbeinfarbene Drehscheibenware (feinere Variante) |

**Warenart 4.1 - weißliche bis elfenbeinfarbene Drehscheibenware (feinere Variante) |

||

**Warenart 4.2 - weißliche bis elfenbeinfarbene Drehscheibenware (gröbere Variante) - zum Teil mit Engobenbemalung - |

**Warenart 4.2 - weißliche bis elfenbeinfarbene Drehscheibenware (gröbere Variante) - zum Teil mit Engobenbemalung - |

||

| Zeile 36: | Zeile 37: | ||

*Steinzeug |

*Steinzeug |

||

*Fayence |

*Fayence |

||

| + | |||

| + | Zu prüfen wäre, inwiefern die rot bemalten Funde der oxidierend gebrannten Drehscheibenwaren bzw. der weißlich bis elfenbeinfarbenen Drehscheibenwaren zur [[Pollenfelder Ware (Mittelfranken, SMa)]] zu rechnen sein könnten. |

||

| + | |||

| + | Bei der silberglimmergemagerten, aufgewülsteten und nachgedrehte Gruppe (Warenart 1.3) wäre zu prüfen, ob sie eher in den Kontext der [[Silberglimmerware (Oberfranken/ Oberpfalz, SMa)|oberfränhisch-oberpfläzischen Silberglimmerware]] oder der glimmerhaltigen nachgedrehten Waren Süddeutschlands zu stellen ist, wie sie etwa auch in Schwaben ([[Glimmerhaltige nachgedrehte Ware (Schwaben, FMa/ HMa)]] auftreten. |

||

[[Datei:Hilpoltstein Randformen (Platz 2000).jpg|right|thumb|Randformen nach Platz 2000]] |

[[Datei:Hilpoltstein Randformen (Platz 2000).jpg|right|thumb|Randformen nach Platz 2000]] |

||

Aktuelle Version vom 6. November 2025, 17:44 Uhr

Lage und Ortsgeschichte

Hilpoltstein liegt im südöstlichen Mittelfranken, knapp 35 Kilometer südlich von Nürnberg am Übergang des mittelfränkischen Beckens, dem Albvorland und der Jurahochfläche. Erste Schriftquellen, die mit der Burg Hilpoltstein in Verbindung gebracht werden können, setzen ab 1154 ein. Die erste urkundliche Nennung der Siedlung fällt hingegen in das Jahr 1280.

- Koordinaten: R 4441358 H 5450586

Forschungsgeschichte

Seit den späten 1980er Jahren begünstigten zwei großflächigere Baumaßnahmen den archäologischen Forschungsstand zur Genese von Stadt und Burg Hilpoltstein. Die archäologisch begleitete Bautätigkeit umfasste insbesondere umfangreiche Sanierungen der Burganlage mitsamt der ehemaligen äußeren Vorburg sowie des Brauereigasthofs „Zum Schwarzen Roß“ am Nordwestverlauf der Stadtbefestigung. Die Befunde und Funde beider Ausgrabungen wurden von den jeweiligen Ausgräbern Kai Thomas Platz (Burg) und Martin Ruf (Schwarzes Roß) im Rahmen ihrer Dissertationen ausführlich aufgearbeitet und vorgelegt (Platz 2000; Ruf 2011).

wichtige Fundstellen

- Burg (Platz 2000)

- Marktstraße 10: Schwarzes Roß (Ruf 2011)

Funde

Das größtenteils stratifiziert geborgene keramische Fundmaterial wurde von beiden Bearbeitern in Warenarten anhand optisch-sensitiver, herstellungstechnischer Merkmale gegliedert. Ihre Warenarten sind gemäß der Terminologie in BaLISminK als Materialgruppen zu verstehen. EIne Zuordnung zu überregionalen Warenarten hat Platz ncht versucht, da sin Interesse primär der Datierung der Siedlungs- bzw. Bauphasen galt.

Kai Thomas Platz (2000) gliederte sein Fundmaterial in folgende Warenarten:

- Aufgewülstete und nachgedrehte Warenarten

- Warenart 1.1 - Aufgewülstete und nachgedrehte Ware (feinere Variante a und b)

- Warenart 1.2 - Aufgewülstete und nachgedrehte Ware (gröbere, goldglimmergemagerte Variante) - vgl. Goldglimmerware (Oberpfalz, FMa/ HMa)

- Warenart 1.3 - Aufgewülstete und nachgedrehte Ware (silberglimmergemagerte Variante)

- Auf der schnelllaufenden Töpferscheibe hergestellte Warenarten

- Warenart 2.1 - reduzierend gebrannte Drehscheibenware (feinere Variante)

- Warenart 2.2 - reduzierend gebrannte Drehscheibenware (gröbere Variante)

- Warenart 2/3.1 - reduzierend gebrannte Drehscheibenware mit Oxidationskern

- Warenart 2/3.2 - oxidierend gebrannte Drehscheibenware mit Reduktionskern

- Warenart 3.1 - oxidierend gebrannte Drehscheibenware (feinere Variante)

- Warenart 3.2 - oxidierend gebrannte Drehscheibenware (gröbere Variante)

- Warenart 3.3 - oxidierend gebrannte Drehscheibenware (feinere, ziegelgrusgemagerte Variante)

- Warenart 4.1 - weißliche bis elfenbeinfarbene Drehscheibenware (feinere Variante)

- Warenart 4.2 - weißliche bis elfenbeinfarbene Drehscheibenware (gröbere Variante) - zum Teil mit Engobenbemalung -

- Warenart 4.3 - weißliche bis elfenbeinfarbene Drehscheibenware (feinere, ziegelgrusgemagerte Variante)

- Warenart 5.1 - sehr fein gemagerte, dunkelgraue, im Kern hellgraue Drehscheibenware

- Warenart 5.2 - sehr fein gemagerte, dunkelgraue, im Kern hellgraue Drehscheibenware mit metallisch glänzender Außenseite

- Glasierte Warenarten

- Faststeinzeug

- Steinzeug

- Fayence

Zu prüfen wäre, inwiefern die rot bemalten Funde der oxidierend gebrannten Drehscheibenwaren bzw. der weißlich bis elfenbeinfarbenen Drehscheibenwaren zur Pollenfelder Ware (Mittelfranken, SMa) zu rechnen sein könnten.

Bei der silberglimmergemagerten, aufgewülsteten und nachgedrehte Gruppe (Warenart 1.3) wäre zu prüfen, ob sie eher in den Kontext der oberfränhisch-oberpfläzischen Silberglimmerware oder der glimmerhaltigen nachgedrehten Waren Süddeutschlands zu stellen ist, wie sie etwa auch in Schwaben (Glimmerhaltige nachgedrehte Ware (Schwaben, FMa/ HMa) auftreten.

Als Randformen wurden unter Berufung auf den Leitfaden glatte Ränder, glatte abgestrichene Ränder, Lippen-, Wulst-, Leisten-, Karnies-, Roll-, Kragen- und verdickte profilierte Ränder unterschieden (Platz 2000, 37ff.). Die Terminologie deckt sich nicht mit den aktuellen Definitionen von Randformen und entspricht auch nur bedingt dem Leitfaden. Beispielsweise sind die von Platz so genannten Karniesränder nicht so zu benennen, echte Karniesränder laufen hier unter der Bezeichnung der Kragenränder.

Neben der Unterteilung in handaufgebaute und nachgedrehte sowie auf der schnelllaufenden Töpferscheibe hergestellte Irdenwaren grenzte Martin Ruf (2011) zudem Importwaren und lokale Imitationen ab. Er gliederte sein Fundmaterial in folgende Warenarten:

- Warenart 1 - Ältere Importkeramik und verwandte Varianten

- Warenart 1.1 - Gelbtonige Drehscheibenware

- Warenart 1.2 - Lokale Imitation der gelbtonigen Drehscheibenware

- Warenart 1.3 - Stempelverzierte Keramik

- Warenart 2 - Handgeformte und nachgedrehte Warenarten

- Warenart 2.1 - Grobe, nachgedrehte Keramik

- Warenart 2.2 - Feinere, nachgedrehte Keramik

- Warenart 3 - Kalkgemagerte Keramik

- Warenart 4 - Goldglimmerware

- Warenart 5 - Drehscheibenware

- Warenart 5.1 - Ältere Variante

- Warenart 5.2 - Jüngere Variante

- Warenart 6 - Glasierte Keramik

- Warenart 7 - Miniaturkeramik

- Warenart 8 - Hartgebrannte Ware

Verbleib der Funde

- Museum "Schwarzes Roß" Hilpoltstein

Literatur

- Platz 2000: Kai Thomas Platz, Hilpoltstein vom Frühmittelalter bis zur frühen Neuzeit. Archäologische, baugeschichtliche und historische Aspekte zur Entwicklung einer mittelfränkischen Burg und Stadt. Arb. Arch. Süddeutschl. 12 (Büchenbach 2000). - ISBN 3-933474-05-1

- Ruf 2011: Martin Ruf, Die Siedlungsgeschichte des Schwarzen Roßes in Hilpoltstein/Mittelfranken vom Frühmittelalter bis zum 30-jährigen Krieg. Arb. Arch. Süddeutschl. 27 (Büchenbach 2011). - ISBN 978-3-933474-76-6