Schalkstetten, Untere Wiesen: Unterschied zwischen den Versionen

| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 9: | Zeile 9: | ||

==Lage== |

==Lage== |

||

Die Siedlung liegt in einem seit den 1960er Jahre stetig ausgebautem Neubaugebiet südlich des alten Ortsbereichs. Hier befand sich in früherer Zeit eine kleine Quelle, die indes schon lange nicht mehr regelmäßig schüttet. Diese im Karst ungewöhnliche Quelle hängt mit dem lokalen Grundwasservorkommen im Bereich der Juranagelfluh zusammen, einer alten miozänen lehmig-kiesigen Talfüllung, die heute in Reliefumkehr einen Höhenrücken bildet. |

Die Siedlung liegt in einem seit den 1960er Jahre stetig ausgebautem Neubaugebiet südlich des alten Ortsbereichs. Hier befand sich in früherer Zeit eine kleine Quelle, die indes schon lange nicht mehr regelmäßig schüttet. Diese im Karst ungewöhnliche Quelle hängt mit dem lokalen Grundwasservorkommen im Bereich der Juranagelfluh zusammen, einer alten miozänen lehmig-kiesigen Talfüllung, die heute in Reliefumkehr einen Höhenrücken bildet. |

||

| + | |||

| + | ==Ortsgeschichte== |

||

| + | Schalkstetten wurde 1091 erstmals erwähnt. Der Ortsname Schalkstetten gehört mit seiner Endung auf -stetten zu einer jüngeren frühmittelalterlichen Namensschicht. Er bedeutet „Siedlung des Scalc“ (Personenname) oder Siedlung des freigelassenen Knechtes (mhd. Schalk = Knecht, Sklave, Diener). |

||

| + | Im Spätmittelalter kam Schalkstetten in die Hand der Recihsstadt Ulm, die 1415 das sog. helfensteiner Urbar anlegten. Darin wird der Landgraben belegt, eine Befestigungslinie, die von Nordwesten auf das Dorf hinzieht. Damals lagen am südlichen Ortsrand einige brachliegende Höfe, die die Frage aufwerfen, ob sich damit die letzte Phase der Aufgabe der südlich des Ortes liegenden Siedlungsareals spiegeln. Hier zeigt die Fundverteilung, dass es eine allmählich Verlagerung der Siedlung hangaufwärts gab. |

||

==Forschungsgeschichte== |

==Forschungsgeschichte== |

||

| Zeile 17: | Zeile 21: | ||

==Befundsituation== |

==Befundsituation== |

||

| − | Die Siedlungsbefunde sind schlecht dokumentiert, da Albert Kley auf Jahrzehnte lediglich die Baugruben beobachten konnte. Immer wieder konnte er Pfostengruben und Gräbchen feststellen, doch fehlen eindeutige Hinweise auf die sonst üblichen Grubenhäuser. Eine systematische Grabung im Jahr 2005 zeigte, dass in der überall über der Juranagelfluh angetroffenen "Dunkelschicht" originale Kulturschichtbildungen ebenso vorhanden sein können, wie verlagertes Material. Im Bereich der Ausgrabungen wie auch bei den älteren Beobachtungen wurde über dieser schwarzen Schicht eine hellere, braune, wohl kolluviale Deckschicht festgestellt. |

+ | Die Siedlungsbefunde in den Unteren Wiesen sind schlecht dokumentiert, da Albert Kley auf Jahrzehnte lediglich die Baugruben beobachten konnte. Immer wieder konnte er Pfostengruben und Gräbchen feststellen, doch fehlen eindeutige Hinweise auf die sonst üblichen Grubenhäuser. Eine systematische Grabung im Jahr 2005 zeigte, dass in der überall über der Juranagelfluh angetroffenen "Dunkelschicht" originale Kulturschichtbildungen ebenso vorhanden sein können, wie verlagertes Material. Im Bereich der Ausgrabungen wie auch bei den älteren Beobachtungen wurde über dieser schwarzen Schicht eine hellere, braune, wohl kolluviale Deckschicht festgestellt. |

Die Grabungen 2005 erbrachten einen nicht ganz vollständigen frühmittelalterlichen Hausgrundriss, aus dessen Umfeld merowingerzeitliche Keramikfunde stammen. |

Die Grabungen 2005 erbrachten einen nicht ganz vollständigen frühmittelalterlichen Hausgrundriss, aus dessen Umfeld merowingerzeitliche Keramikfunde stammen. |

||

| Zeile 23: | Zeile 27: | ||

==Keramik== |

==Keramik== |

||

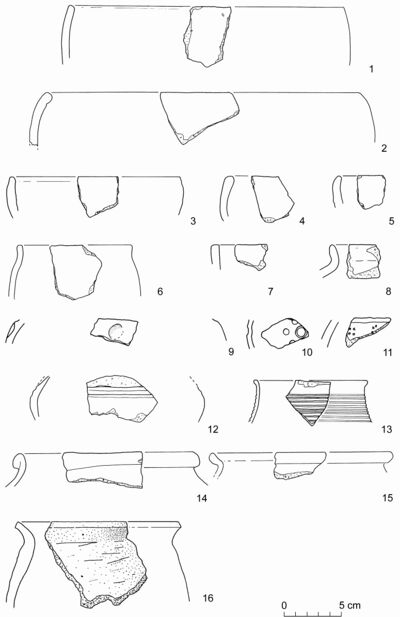

| + | [[Datei:Schalkstetten frühe Funde.jpeg|mini|right|400px|Schalkstetten, Untere Wiesen: Keramik der Völkerwanderungs- und Merowingerzeit (nach Schreg 2009)]] |

||

Das Keramikspektrum der Siedlung ist sehr variantenreich. Die ältesten Funde - von vorgeschichtlichem Material des Jungneolithikums, der Urnenfelder- und Hallstattzeit einmal abgesehen - datieren noch in die frühe Merowingerzeit, charakterisiert durch [[Knickwandschale]]n und [[Deckelfalztopf|Deckelfalztöpfe]] des Typs Alzei 27. |

Das Keramikspektrum der Siedlung ist sehr variantenreich. Die ältesten Funde - von vorgeschichtlichem Material des Jungneolithikums, der Urnenfelder- und Hallstattzeit einmal abgesehen - datieren noch in die frühe Merowingerzeit, charakterisiert durch [[Knickwandschale]]n und [[Deckelfalztopf|Deckelfalztöpfe]] des Typs Alzei 27. |

||

| Zeile 38: | Zeile 43: | ||

*[[Gröbere nachgedrehte Ware (Ulm, HMa)|gröbere nachgedrehte Waren]] |

*[[Gröbere nachgedrehte Ware (Ulm, HMa)|gröbere nachgedrehte Waren]] |

||

| − | Es fehlen die Albware, deren Hauptverbreitungsgebiet weiter südwestlich liegt. Spärlich vorhanden sind Funde der Jüngeren grauen Drehscheibenware sowie der rotbemalten Feinware, die wohl in eine Zeit gehören, als der Südhang nicht mehr besiedelt war. |

+ | Es fehlen die Albware, deren Hauptverbreitungsgebiet weiter südwestlich liegt. Spärlich vorhanden sind Funde der Jüngeren grauen Drehscheibenware sowie der rotbemalten Feinware, die wohl in eine Zeit gehören, als der Südhang nicht mehr besiedelt war. |

| − | |||

| + | <gallery> |

||

| ⚫ | |||

| + | </gallery> |

||

==Literatur zur Fundstelle== |

==Literatur zur Fundstelle== |

||

*Schreg 1999: R. Schreg, Die alamannische Besiedlung des Geislinger Talkessels (Markungen Altenstadt und Geislingen, Stadt Geislingen a.d. Steige, Lkr. Göppingen). Fundber. Bad.-Württ. 23, 1999, 385–617. bes. S. 515 |

*Schreg 1999: R. Schreg, Die alamannische Besiedlung des Geislinger Talkessels (Markungen Altenstadt und Geislingen, Stadt Geislingen a.d. Steige, Lkr. Göppingen). Fundber. Bad.-Württ. 23, 1999, 385–617. bes. S. 515 |

||

| Zeile 52: | Zeile 59: | ||

*Schreg / Behrendt 2011: R. Schreg / S. Behrendt, Phosphatanalysen in einem frühmittelalterlichen Haus in Schalkstetten (Gde. Amstetten, Alb-Donau-Kreis). Arch. Korrbl. 41,2, 2011, 263–272. |

*Schreg / Behrendt 2011: R. Schreg / S. Behrendt, Phosphatanalysen in einem frühmittelalterlichen Haus in Schalkstetten (Gde. Amstetten, Alb-Donau-Kreis). Arch. Korrbl. 41,2, 2011, 263–272. |

||

| + | |||

| ⚫ | |||

[[Kategorie:Fundstellenregest]] |

[[Kategorie:Fundstellenregest]] |

||

Aktuelle Version vom 1. August 2025, 13:05 Uhr

Schalkstetten (Gde. Amstetten, Alb-Donau-Kreis)

Untere Wiesen

früh- bis hochmittelalterliche Siedlung

Dieser Artikel ist noch unvollständig und erfordert ggf. Korrekturen und Ergänzungen. Dieser Artikel ist noch unvollständig und erfordert ggf. Korrekturen und Ergänzungen.

|

Lage

Die Siedlung liegt in einem seit den 1960er Jahre stetig ausgebautem Neubaugebiet südlich des alten Ortsbereichs. Hier befand sich in früherer Zeit eine kleine Quelle, die indes schon lange nicht mehr regelmäßig schüttet. Diese im Karst ungewöhnliche Quelle hängt mit dem lokalen Grundwasservorkommen im Bereich der Juranagelfluh zusammen, einer alten miozänen lehmig-kiesigen Talfüllung, die heute in Reliefumkehr einen Höhenrücken bildet.

Ortsgeschichte

Schalkstetten wurde 1091 erstmals erwähnt. Der Ortsname Schalkstetten gehört mit seiner Endung auf -stetten zu einer jüngeren frühmittelalterlichen Namensschicht. Er bedeutet „Siedlung des Scalc“ (Personenname) oder Siedlung des freigelassenen Knechtes (mhd. Schalk = Knecht, Sklave, Diener). Im Spätmittelalter kam Schalkstetten in die Hand der Recihsstadt Ulm, die 1415 das sog. helfensteiner Urbar anlegten. Darin wird der Landgraben belegt, eine Befestigungslinie, die von Nordwesten auf das Dorf hinzieht. Damals lagen am südlichen Ortsrand einige brachliegende Höfe, die die Frage aufwerfen, ob sich damit die letzte Phase der Aufgabe der südlich des Ortes liegenden Siedlungsareals spiegeln. Hier zeigt die Fundverteilung, dass es eine allmählich Verlagerung der Siedlung hangaufwärts gab.

Forschungsgeschichte

Am südlichen Ortsrand von Schalkstetten entdeckte Albert Kley 1964 erstmals frühmittelalterliche Keramik, die ihm auffiel, weil er wenige Jahre zuvor in Geislingen, Mühlwiesen eine frühmittelalterliche Siedlung identifizieren konnte und bei der Bergung des Töpferofens in Donzdorf, Hinterer Brühl beteiligt war. Mit dieser Kenntnis konnte er die bisher vorgeschichtlich oder als - damals uninteressant - spätmittelalterlich datierten Funde richtig zuordnen.

Die Beobachtungen erfolgten indes nur baubegleitend, so dass wenig über die innere Struktur der Siedlung bekannt ist. Erst im Jahr 2005 konnte eine erste Ausgrabung durchgeführt werden. Sie erfolgte als Lehrgrabung des Instituts für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Universität Tübingen unter Leitung von Rainer Schreg. Die Funde wurden bislang in mehreren kurzen Berichten nur in Auswahl vorgelegt.

Befundsituation

Die Siedlungsbefunde in den Unteren Wiesen sind schlecht dokumentiert, da Albert Kley auf Jahrzehnte lediglich die Baugruben beobachten konnte. Immer wieder konnte er Pfostengruben und Gräbchen feststellen, doch fehlen eindeutige Hinweise auf die sonst üblichen Grubenhäuser. Eine systematische Grabung im Jahr 2005 zeigte, dass in der überall über der Juranagelfluh angetroffenen "Dunkelschicht" originale Kulturschichtbildungen ebenso vorhanden sein können, wie verlagertes Material. Im Bereich der Ausgrabungen wie auch bei den älteren Beobachtungen wurde über dieser schwarzen Schicht eine hellere, braune, wohl kolluviale Deckschicht festgestellt. Die Grabungen 2005 erbrachten einen nicht ganz vollständigen frühmittelalterlichen Hausgrundriss, aus dessen Umfeld merowingerzeitliche Keramikfunde stammen.

Am Nordostrand der Siedlung konnte Albert Kley die Reste eines Töpferofens mit Lochtenne erfassen. Eindeutig als lokale Produkte erkennbare Keramikfunde liegen nicht vor, am ehesten ist an eine Herstellung von Keramik ähnlich der Donzdorfer Ware zu denken.

Keramik

Das Keramikspektrum der Siedlung ist sehr variantenreich. Die ältesten Funde - von vorgeschichtlichem Material des Jungneolithikums, der Urnenfelder- und Hallstattzeit einmal abgesehen - datieren noch in die frühe Merowingerzeit, charakterisiert durch Knickwandschalen und Deckelfalztöpfe des Typs Alzei 27.

- vorgeschichtl. handgem. Ware

- röm. Scheibenware

- harte quarzgemag. handgemachte Ware

- schwarzgraue gegl. handgem. Ware, darunter Fragmente einer thüringischen Schale und einer Schale vom Typ Friedenhain-Prešt'ovice

- Terra Nigra

- Knickwandkeramik bzw. geglättete Drehscheibenkeramik

- Rauwandige Drehscheibenware. Es liegt ein breites Spektrum unterschiedlicher Materialgruppen der rauwandigen Drehscheibenware vor, die als Rauwandige Drehscheibenware römischer Tradition mit Sichelrändern des Typs Alzei 27 sowie als Rauwandige Drehscheibenware Donzdorfer Art (Neckarland/ Schwäb. Alb, FMa) eingeordnet werden können. Einige Scherben stehen der Donzdorfer Ware zwar nahe, lassen aber deren Charakteristik der Magerung und Oberfläche vermissen und müssen wohl als Hinweis auf weitere Töpfereien gewertet werden. Prinzipiell kämen dafür die Reste eines Töpferofens am Nordostrand der Siedlung in Frage, doch wurden dort keine Fehlbrände identifiziert.

- Ältere gelbe Drehscheibenware, darunter auch sog. Imitationen, der sog. Ulmer Drehscheibenware (Ulm, HMa)

- Feine graue und braune handgemachte Keramik - darunter Ulmer Gruppe (Ulm, FMa)

- Kammstrichware

- feinsandig glimmerhaltige nachgedrehte Ware

- gröbere nachgedrehte Waren

Es fehlen die Albware, deren Hauptverbreitungsgebiet weiter südwestlich liegt. Spärlich vorhanden sind Funde der Jüngeren grauen Drehscheibenware sowie der rotbemalten Feinware, die wohl in eine Zeit gehören, als der Südhang nicht mehr besiedelt war.

Literatur zur Fundstelle

- Schreg 1999: R. Schreg, Die alamannische Besiedlung des Geislinger Talkessels (Markungen Altenstadt und Geislingen, Stadt Geislingen a.d. Steige, Lkr. Göppingen). Fundber. Bad.-Württ. 23, 1999, 385–617. bes. S. 515

- Schreg 2005: R. Schreg, Grabungen in einer früh- bis hochmittelalterlichen Siedlung am Ortsrand von Schalkstetten (Gde. Amstetten, Alb-Donau-Kreis). Arch. Ausgr. Bad.-Württ., 2005, 181–183.

- Schreg 2007: R. Schreg, Albert Kley – der Archäologe. In: G. Currle / H. Gruber (Hrsg.), Viele Wege und ein Ziel. Albert Kley zum 100. Geburtstag (Geislingen 2007) 84–124.

- Schreg 2008: R. Schreg, Die Erschließung der Siedlungslandschaft. In: D. Ade / B. Rüth / A. Zekorn (Hrsg.), Alamannen zwischen Schwarzwald, Neckar und Donau. Begleitbuch zur Wanderausstellung (Stuttgart 2008) 56–61.

- Schreg 2009: R. Schreg, Das ländliche Umfeld des mittelalterlichen Ulm – eine umwelthistorisch-archäologische Perspektive. In: U. Gross / A. Kottmann / J. Scheschkewitz (Hrsg.), Frühe Städte – Frühe Pfalzen. Neue Forschungen zu zentralen Orten des Früh- und Hochmittelalters in Süddeutschland und der Nordschweiz. Arch. Inf. Bad.-Württ. 58 (Stuttgart 2009) 74–92.

- Schreg 2009: R. Schreg, Die mittelalterliche Siedlungslandschaft um Geislingen - eine umwelthistorische Perspektive. In: H. Gruber (Hrsg.), "in oppido Giselingen…" 1108 - 2008. Acht Vorträge zum 900jährigen Jubiläum von Geislingen. Veröff. Stadtarchiv Geislingen 26 (Geislingen 2009) 9–96.

- Schreg 2013: R. Schreg, Commons, cooperatives and village communes – geographical and archaeological perspectives on the role of rural lower classes in settlement restructuring at the Swabian Alb plateau. In: J. Klápště (Hrsg.), Hierarchies in rural settlements. Ruralia 9 (Turnhout 2013) 101–121.

- Schreg 2020: R. Schreg, Die Kulturlandschaft der Ulmer Alb. Ein Produkt von Natur, Gesellschaft und Politik. Mitt. Dt. Ges. Arch. Mittelalter u. Neuzeit 33, 2020, 15–28.

- Schreg / Behrendt 2011: R. Schreg / S. Behrendt, Phosphatanalysen in einem frühmittelalterlichen Haus in Schalkstetten (Gde. Amstetten, Alb-Donau-Kreis). Arch. Korrbl. 41,2, 2011, 263–272.