Kugeltopf: Unterschied zwischen den Versionen

| (19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

| ⚫ | |||

| − | |||

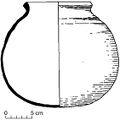

Als Kugeltopf werden Töpfe mit einem ausgeprägten Rundboden bezeichnet. |

Als Kugeltopf werden Töpfe mit einem ausgeprägten Rundboden bezeichnet. |

||

| − | Sie weisen keinen Standboden auf. Sie dienten meist als [[Kochtopf]] und mussten zu diesem |

+ | Sie weisen keinen Standboden auf. Sie dienten meist als [[Kochtopf]] und mussten zu diesem Zweck direkt in die Glut oder mit einem separaten Dreifuß über das Feuer gestellt werden. In leerem Zustand mussten sie kopfüber auf einem Ständer bzw. im Sand abgestellt werden. |

| + | |||

| + | Während in manchgen Regionen eine "Kugeltopfware" definiert wurde, sind Kugeltöpfe andernortes nur eine Form innerhalb eines größeren Formenspektrums einer Warenart. |

||

| + | Warenarten mit Kugeltöpfen sind beispielsweise die [[Paffrather Ware]] als Teil der [[Rheinische Grauwaren|Rheinischen Grauwaren]], die [[Badorfer Ware (Rheinland, FMa)]], die überwiegend der [[Oxidierend gebrannte rheinische Drehscheibenware|Oxidierend gebrannten rheinischen Drehscheibenware]] zuzurechnen ist. |

||

| + | In Süddeutschland zeichnet sich eine regionale Gruppe von Kugeltöpfen in Mainfranken ab, die man evtl. in den Rahmen der dortigen hochmittelalterlichen nachgedrehten Waren stellen muss, deweiteren sind Kugeltöpfe aus der [[Ältere graue Drehscheibenware (Kraichgau/ Oberrhein, HMa)|älteren grauen Drehscheibenware]] am mittleren Oberrhein bekannt und sind wohl auch Teil der nachgedrehten Keramik am südlichen Oberrhein und in der Nordschweiz. In [[Frankfurt am Main]] rechnen sie, soweit überhaupt einer Warenart zuweisbar zur "braunbeigen Ware" (Wintergerst 2002, 70). |

||

==Forschungsgeschichte== |

==Forschungsgeschichte== |

||

| − | In der älteren |

+ | In der älteren Forschungen wurden die Kugeltöpfe zum Teil als Bombentöpfe bezeichnet (z.B. Strauß 1923). |

| + | Lange Zeit wurden die Kugeltöpfe als ein Phänomen des norddeutschen Raumes begriffen, doch zeichnet sich ab, dass in Süddeutschland Kugeltöpfe häufiger sind als früher gedacht. Sie sind jedoch nur eine Form im Rahmen eines breiteren Formenspektrums und lassen sich daher nicht als eigenständige Kugeltopfware erfassen. |

||

==Charakteristika== |

==Charakteristika== |

||

Typisch erscheinen neben der Bodenbildung leicht verdickte geschwungene Ränder, wie sie etwa auch bei der in der Eifel produzierten Keramik üblich waren. |

Typisch erscheinen neben der Bodenbildung leicht verdickte geschwungene Ränder, wie sie etwa auch bei der in der Eifel produzierten Keramik üblich waren. |

||

| + | ===Randformen=== |

||

| + | Im Unterschied zu den charakteristsichen Randformen der Kugeltöpfe etwa der [[Badorfer Ware (Rheinland, FMa)]] oder der Kugeltöpfe in Norddeutschland, wo - grob gesprochen dreikantige Ränder für die frühen und gratig ausgestellte Ränder mit Deckelfalz und gerieftem kegelförmigem Hals gut sekundäre Merkmale für Kugeltöpfe darstellen (Stilke 2001; Lüdtke 2001), sind die Ränder der Kugeltöpfe in Süddeutschland eher unspezifisch. Häufig sind tendeziell dreieckige Wulstränder. |

||

| + | |||

| + | <gallery> |

||

| ⚫ | |||

| + | Datei:Bamberg KR14 Kugeltopf IMG 20221121 223535.jpg|Bamberg, Am Kranen 14 (Bef. 330 FzNr 972). Kugeltopf - AMANZ Foto R. Schreg |

||

| + | </gallery> |

||

| + | Kugeltöpfe aus dem Raum nördlich der Mittelgebirgsschwelle weißen oft einen gerieften, oft gestreckten Hals und einen ausbiegenden Rand auf. |

||

| + | <gallery> |

||

| + | Datei:Werla LM Hannover.jpg|Werla, Kugeltopf der Grauware (Foto: Niedersächsisches Landesmuseum Hannover [https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de CC BY 4.0] via [https://ku-ni.de/record_kuniweb_1352888 Kulturerbe Niedersachsen]) |

||

| + | </gallery> |

||

==Chronologie== |

==Chronologie== |

||

| − | Kugeltöpfe sind typisch für das Spätmittelalter, sie werden durch [[Grapen]] abgelöst. |

+ | Kugeltöpfe sind typisch für das Hoch- und Spätmittelalter, sie werden durch [[Grapen]] abgelöst. |

==Verbreitung== |

==Verbreitung== |

||

| − | Entgegen eines älteren Forschungsstandes kann durch Neufunde der letzten Jahre auch in Südwestdeutschland eine Reihe von Kugeltöpfen benannt werden. |

+ | Entgegen eines älteren Forschungsstandes kann durch Neufunde der letzten Jahre auch in Südwestdeutschland eine Reihe von Kugeltöpfen benannt werden. Insbesondere in Mainfranken um Würzburg zeichnet sich eine regionale Verbreitung ab. Dazu gehört aber beispielsweise auch ein vollständiges Exemplar von [[Bamberg, Am Kranen 14]]. |

| + | |||

| + | ===Vorkommen in Süddeutschland=== |

||

| + | nach Gross 1991, Liste 23 (mit ocr-Zeichenerkennung, nur teilweise korrigiert, teilweise neuere Literatur ergänzt, Liste noch nicht für GIS-Export strukturiert) |

||

| + | *Albertshofen: Hauser, Franken Abb. 31 , l - 4. |

||

| + | *Bad Neustadt a. d. Saale: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 8). |

||

| + | *Elfershausen-Trimberg: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 20). |

||

| + | *Eßleben: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 23). |

||

| + | *Geldersheim: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 29). |

||

| + | *Hammelburg-Untereschenbach: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 35). |

||

| + | *Heilbronn: Lobbedey 1968, Taf. 27, 3. |

||

| + | *[[Heiligenberg bei Heidelberg]]: Unpubl.; Inst. f. Ur- u. Frühgesch. d. Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg. |

||

| + | *Herchsheim: Hauser 1984. 54 Abb. 13 (Nr. 40). |

||

| + | *[[Hirsau, Kloster St. Peter und Paul]]: Gross 1991, Abb. 34. |

||

| + | *[[Ingolstadt]]: Hauser 1984. 54 Abb. 13 (Nr. 46). |

||

| + | *Karlsruhe [[Durlach, Turmberg]]: Lutz 1977, Abb. 8, 3-5. |

||

| + | *Kirchheim-Bolanden: Mitt. Hist. Ver. Pfalz 54, 1956, Abb. 98. |

||

| + | *Kirschfurter Höfe: Lobbedey 1968. Taf. 30, l-13. |

||

| + | *Krensheim: Unpubl.; LDA Bad.-Württ., Abt. Arch. Denkmalpfl., Außenstelle Karlsruhe. |

||

| + | *[[Ladenburg]]: Schallmayer/ Gross, Ladenburg Abb. 48; 49. |

||

| + | *Langenbrücken: Gross 1001, Taf. 32. |

||

| + | *Langendorf: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 53). |

||

| + | *Lindelbach-Lützelhof: Lobbedey 1968, Taf. 61,1-5. |

||

| + | *Mannheim-Neckarau, Wüstung Hermsheim: Taf. 12, 8- l 0. |

||

| + | *Münnerstadt: Hauser 1984. 54 Abb. 13 (Nr. 63). |

||

| + | *Münsterschwarzach: Hauser 1984, 54 Abb. 48, 57; 49, 164. |

||

| + | *Oerlenbach-Ebenhausen: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 75). |

||

| + | *Öhringen: Hinweis H. Masula, Winterbach. |

||

| + | *Osterburken: Gross 1991, Taf. 57, 13.15. |

||

| + | *Reichholzheim: Hinweis G. Bund, Wertheim. |

||

| + | *Schwarzach: Gross 1991, Taf. 49, 15. |

||

| + | *Schweinfurt: Hauser 1984, Abb. 53, C 6; 54, A 11-17. |

||

| + | *Solnhofen: Unpubl.; Inst. f. Ur- u. Frühgesch. d. Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg. |

||

| + | *[[Speyer]]: Hinweis H. Bernhard, Speyer. |

||

| + | *Straßburg: Lobbedey 1968, Abb. Taf. 27, 8. |

||

| + | *Tagolsheim/Elsaß: Lobbedey 1968, Taf. 27, 7. |

||

| + | *Trübenbrunn: Lobbedey 1968, Taf. 27, 6. |

||

| + | *[[Ulm]]: Lobbedey 1968, Abb. Taf. 58, 7. |

||

| + | *Unterpleichfeld-Burggrumbach: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 108). |

||

| + | *Walzbachtal-Jöhlingen: Hinweis D. Lutz, Karlsruhe. |

||

| + | *Weiher (Ubstadt): Unpubl.; LDA Bad.-Württ., Abt. Arch. Denkmalpfl., Außenstelle Karlsruhe. |

||

| + | *Weingarten(?): Forsch. u. Ber. Arch. MA 6 (1979) Abb. 66, 5. |

||

| + | *Wiesetweiler: Gross 1991, Taf. 61 , l . |

||

| + | *[[Worms]]: Unpubl.; Mus. Worms. |

||

| + | *[[Würzburg]]: Hauser 1984, 54 Abb. 60, 65-67. 70; 62, B 5- 7. |

||

| + | *Gamburg: Hinweis G. Bund, Wertheim. |

||

| + | *Wertheim-Dörlesbach: Hinweis G. Hellinger, Königshofen. |

||

| + | *Wiesloch: Hinweis L. Hildebrandt, Wiesloch. |

||

| + | |||

| + | ===Ergänzungen=== |

||

| + | *[[Bamberg, Am Kranen 14]] |

||

| + | |||

| + | ==Herstellungsbelege== |

||

| + | Eine Produktion ist für eine Töpferei bei Bad Schönborn-Langenbrücken bei Bruchsal nachweisbar, wo Kugeltöpfe zusammen mit [[Ältere graue Drehscheibenware (Kraichgau/ Oberrhein, HMa)|älterer grauer Drehscheibenware]] produziert wurden (Gross 1991) sowie - im späten 13. Jahrhundert - für Kirchheim bei Würzburg (Castritius 1994) oder im nahegelegenen Albertshofen (Hauser 1984, 153). |

||

==Warenarten== |

==Warenarten== |

||

Insbesondere in Norddeutschland wird der Begriff der Kugeltopfware verwendet. |

Insbesondere in Norddeutschland wird der Begriff der Kugeltopfware verwendet. |

||

| + | |||

In Süddeutschland treten Kugeltöpfe in verschiedenen Waren auf: |

In Süddeutschland treten Kugeltöpfe in verschiedenen Waren auf: |

||

*[[Glimmerware (Rhein-Main-Gebiet, FMa/ HMa/ SMa)]] |

*[[Glimmerware (Rhein-Main-Gebiet, FMa/ HMa/ SMa)]] |

||

| − | *[[Ältere graue Drehscheibenware (Kraichgau/ Oberrhein, HMa)]] |

+ | *Die [[Ältere graue Drehscheibenware (Kraichgau/ Oberrhein, HMa)]] weist häufig [[Linsenboden|Linsenböden]] auf. Inwiefern ihr auch echte Kugeltöpfe, wie jener aus der Großen Grube in Hirsau zuzuweosen sind, bedarf genauerer Klärung. |

| + | *Die Kugeltöpfe aus Unterfrnaken sind bei aktuellem kenntnisstand nicht von Funden [[gröbere nachgedrehte Ware (Unterfranken, HMa)|gröberer nachgedrehter Ware]] abzugrenzen. |

||

| − | *[[nachgedrehte Ware]] in Unterfranken |

||

==Kulturgeschichtliche Einordnung und sozialer Kontext== |

==Kulturgeschichtliche Einordnung und sozialer Kontext== |

||

| Zeile 39: | Zeile 107: | ||

*Gross 1991: U. Gross, Die Keramik-, Bein- und Metallfunde in dem gemauerten Schacht bei St. Peter und Paul. In: Hirsau. St. Peter und Paul 1091-1991. Forsch u. Ber. Arch. Mittelalter Bad.-Württ. 10/1 (Stuttgart 1991) 139-178. |

*Gross 1991: U. Gross, Die Keramik-, Bein- und Metallfunde in dem gemauerten Schacht bei St. Peter und Paul. In: Hirsau. St. Peter und Paul 1091-1991. Forsch u. Ber. Arch. Mittelalter Bad.-Württ. 10/1 (Stuttgart 1991) 139-178. |

||

*Hauser 1984: G. Hauser, Beiträge zur Erforschung hoch- und spätmittelalterlicher Irdenware aus Franken. Beih. ZAM 3 (Köln, Bonn 1984) |

*Hauser 1984: G. Hauser, Beiträge zur Erforschung hoch- und spätmittelalterlicher Irdenware aus Franken. Beih. ZAM 3 (Köln, Bonn 1984) |

||

| − | *Hembach 2003: T. Hembach, Die Ausgrabung in der Domerschulstraße in Würzburg - 1300 Jahre Stadtgeschichte (Diss. Bamberg 2003) |

+ | *Hembach 2003: T. Hembach, Die Ausgrabung in der Domerschulstraße in Würzburg - 1300 Jahre Stadtgeschichte (Diss. Bamberg 2003). |

| + | *Lobbedey 1968: U. Lobbedey, Untersuchungen mittelalterlicher Keramik vornehmlich in Südwestdeutschland. Arb. Frühmittelalterforsch. 3 (Berlin 1968). |

||

| ⚫ | |||

| + | *Lüdtke 2001: H. Lüdtke, Grauware des 12. bis 15. Jahrhunderts. In: H. Lüdtke / K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa. Schr. Arch. Landesmus. Schleswig 6 (Neumünster 2001) 83-174. |

||

| ⚫ | |||

| + | *Lutz 1977: D. Lutz, Die Untersuchungen auf dem Turmberg bei Karlsruhe-Durlach. In: ,Forschungen und Berichte zur Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg 4 (Stuttgart 1977) 173–207. |

||

| ⚫ | |||

| + | *Stilke 2001: H. Stilke, Grauware des 8. bis 11. Jahrhunderts. In: H. Lüdtke / K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa. Schr. Arch. Landesmus. Schleswig 6 (Neumünster 2001) 25-82. |

||

| ⚫ | |||

| + | *Stoll 1980: H.-J. Stoll, Neue Aspekte zur Herstellungstechnik der mittelalterlichen Kugelbodengefäße, dargestellt an Funden aus der Stadtkerngrabung Magdeburg. Zeitschr. Arch. 14, 1980, 61ff. |

||

| + | *Strauß 1923: K. Straiuß, Studien zur mittelalterlichen Keramik. Mannus-Bibliothek 30 (Leipzig 1923). |

||

| + | *Wintergerst 2002: M. Wintergerst, Hoch- und spätmittelalterliche Keramik aus der Altstadt Frankfurt am Main. Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt 18 (Frankfurt a. M. 2002) |

||

[[Kategorie:Formenkunde]] |

[[Kategorie:Formenkunde]] |

||

| + | [[Kategorie:Gefäßformen]] |

||

Aktuelle Version vom 18. April 2025, 15:54 Uhr

Als Kugeltopf werden Töpfe mit einem ausgeprägten Rundboden bezeichnet. Sie weisen keinen Standboden auf. Sie dienten meist als Kochtopf und mussten zu diesem Zweck direkt in die Glut oder mit einem separaten Dreifuß über das Feuer gestellt werden. In leerem Zustand mussten sie kopfüber auf einem Ständer bzw. im Sand abgestellt werden.

Während in manchgen Regionen eine "Kugeltopfware" definiert wurde, sind Kugeltöpfe andernortes nur eine Form innerhalb eines größeren Formenspektrums einer Warenart. Warenarten mit Kugeltöpfen sind beispielsweise die Paffrather Ware als Teil der Rheinischen Grauwaren, die Badorfer Ware (Rheinland, FMa), die überwiegend der Oxidierend gebrannten rheinischen Drehscheibenware zuzurechnen ist. In Süddeutschland zeichnet sich eine regionale Gruppe von Kugeltöpfen in Mainfranken ab, die man evtl. in den Rahmen der dortigen hochmittelalterlichen nachgedrehten Waren stellen muss, deweiteren sind Kugeltöpfe aus der älteren grauen Drehscheibenware am mittleren Oberrhein bekannt und sind wohl auch Teil der nachgedrehten Keramik am südlichen Oberrhein und in der Nordschweiz. In Frankfurt am Main rechnen sie, soweit überhaupt einer Warenart zuweisbar zur "braunbeigen Ware" (Wintergerst 2002, 70).

Forschungsgeschichte

In der älteren Forschungen wurden die Kugeltöpfe zum Teil als Bombentöpfe bezeichnet (z.B. Strauß 1923). Lange Zeit wurden die Kugeltöpfe als ein Phänomen des norddeutschen Raumes begriffen, doch zeichnet sich ab, dass in Süddeutschland Kugeltöpfe häufiger sind als früher gedacht. Sie sind jedoch nur eine Form im Rahmen eines breiteren Formenspektrums und lassen sich daher nicht als eigenständige Kugeltopfware erfassen.

Charakteristika

Typisch erscheinen neben der Bodenbildung leicht verdickte geschwungene Ränder, wie sie etwa auch bei der in der Eifel produzierten Keramik üblich waren.

Randformen

Im Unterschied zu den charakteristsichen Randformen der Kugeltöpfe etwa der Badorfer Ware (Rheinland, FMa) oder der Kugeltöpfe in Norddeutschland, wo - grob gesprochen dreikantige Ränder für die frühen und gratig ausgestellte Ränder mit Deckelfalz und gerieftem kegelförmigem Hals gut sekundäre Merkmale für Kugeltöpfe darstellen (Stilke 2001; Lüdtke 2001), sind die Ränder der Kugeltöpfe in Süddeutschland eher unspezifisch. Häufig sind tendeziell dreieckige Wulstränder.

Kugeltöpfe aus dem Raum nördlich der Mittelgebirgsschwelle weißen oft einen gerieften, oft gestreckten Hals und einen ausbiegenden Rand auf.

Werla, Kugeltopf der Grauware (Foto: Niedersächsisches Landesmuseum Hannover CC BY 4.0 via Kulturerbe Niedersachsen)

Chronologie

Kugeltöpfe sind typisch für das Hoch- und Spätmittelalter, sie werden durch Grapen abgelöst.

Verbreitung

Entgegen eines älteren Forschungsstandes kann durch Neufunde der letzten Jahre auch in Südwestdeutschland eine Reihe von Kugeltöpfen benannt werden. Insbesondere in Mainfranken um Würzburg zeichnet sich eine regionale Verbreitung ab. Dazu gehört aber beispielsweise auch ein vollständiges Exemplar von Bamberg, Am Kranen 14.

Vorkommen in Süddeutschland

nach Gross 1991, Liste 23 (mit ocr-Zeichenerkennung, nur teilweise korrigiert, teilweise neuere Literatur ergänzt, Liste noch nicht für GIS-Export strukturiert)

- Albertshofen: Hauser, Franken Abb. 31 , l - 4.

- Bad Neustadt a. d. Saale: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 8).

- Elfershausen-Trimberg: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 20).

- Eßleben: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 23).

- Geldersheim: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 29).

- Hammelburg-Untereschenbach: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 35).

- Heilbronn: Lobbedey 1968, Taf. 27, 3.

- Heiligenberg bei Heidelberg: Unpubl.; Inst. f. Ur- u. Frühgesch. d. Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg.

- Herchsheim: Hauser 1984. 54 Abb. 13 (Nr. 40).

- Hirsau, Kloster St. Peter und Paul: Gross 1991, Abb. 34.

- Ingolstadt: Hauser 1984. 54 Abb. 13 (Nr. 46).

- Karlsruhe Durlach, Turmberg: Lutz 1977, Abb. 8, 3-5.

- Kirchheim-Bolanden: Mitt. Hist. Ver. Pfalz 54, 1956, Abb. 98.

- Kirschfurter Höfe: Lobbedey 1968. Taf. 30, l-13.

- Krensheim: Unpubl.; LDA Bad.-Württ., Abt. Arch. Denkmalpfl., Außenstelle Karlsruhe.

- Ladenburg: Schallmayer/ Gross, Ladenburg Abb. 48; 49.

- Langenbrücken: Gross 1001, Taf. 32.

- Langendorf: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 53).

- Lindelbach-Lützelhof: Lobbedey 1968, Taf. 61,1-5.

- Mannheim-Neckarau, Wüstung Hermsheim: Taf. 12, 8- l 0.

- Münnerstadt: Hauser 1984. 54 Abb. 13 (Nr. 63).

- Münsterschwarzach: Hauser 1984, 54 Abb. 48, 57; 49, 164.

- Oerlenbach-Ebenhausen: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 75).

- Öhringen: Hinweis H. Masula, Winterbach.

- Osterburken: Gross 1991, Taf. 57, 13.15.

- Reichholzheim: Hinweis G. Bund, Wertheim.

- Schwarzach: Gross 1991, Taf. 49, 15.

- Schweinfurt: Hauser 1984, Abb. 53, C 6; 54, A 11-17.

- Solnhofen: Unpubl.; Inst. f. Ur- u. Frühgesch. d. Ruprecht-Karls-Univ. Heidelberg.

- Speyer: Hinweis H. Bernhard, Speyer.

- Straßburg: Lobbedey 1968, Abb. Taf. 27, 8.

- Tagolsheim/Elsaß: Lobbedey 1968, Taf. 27, 7.

- Trübenbrunn: Lobbedey 1968, Taf. 27, 6.

- Ulm: Lobbedey 1968, Abb. Taf. 58, 7.

- Unterpleichfeld-Burggrumbach: Hauser 1984, 54 Abb. 13 (Nr. 108).

- Walzbachtal-Jöhlingen: Hinweis D. Lutz, Karlsruhe.

- Weiher (Ubstadt): Unpubl.; LDA Bad.-Württ., Abt. Arch. Denkmalpfl., Außenstelle Karlsruhe.

- Weingarten(?): Forsch. u. Ber. Arch. MA 6 (1979) Abb. 66, 5.

- Wiesetweiler: Gross 1991, Taf. 61 , l .

- Worms: Unpubl.; Mus. Worms.

- Würzburg: Hauser 1984, 54 Abb. 60, 65-67. 70; 62, B 5- 7.

- Gamburg: Hinweis G. Bund, Wertheim.

- Wertheim-Dörlesbach: Hinweis G. Hellinger, Königshofen.

- Wiesloch: Hinweis L. Hildebrandt, Wiesloch.

Ergänzungen

Herstellungsbelege

Eine Produktion ist für eine Töpferei bei Bad Schönborn-Langenbrücken bei Bruchsal nachweisbar, wo Kugeltöpfe zusammen mit älterer grauer Drehscheibenware produziert wurden (Gross 1991) sowie - im späten 13. Jahrhundert - für Kirchheim bei Würzburg (Castritius 1994) oder im nahegelegenen Albertshofen (Hauser 1984, 153).

Warenarten

Insbesondere in Norddeutschland wird der Begriff der Kugeltopfware verwendet.

In Süddeutschland treten Kugeltöpfe in verschiedenen Waren auf:

- Glimmerware (Rhein-Main-Gebiet, FMa/ HMa/ SMa)

- Die Ältere graue Drehscheibenware (Kraichgau/ Oberrhein, HMa) weist häufig Linsenböden auf. Inwiefern ihr auch echte Kugeltöpfe, wie jener aus der Großen Grube in Hirsau zuzuweosen sind, bedarf genauerer Klärung.

- Die Kugeltöpfe aus Unterfrnaken sind bei aktuellem kenntnisstand nicht von Funden gröberer nachgedrehter Ware abzugrenzen.

Kulturgeschichtliche Einordnung und sozialer Kontext

Kugeltöpfe vertreten eine bestimmte Art des Kochens.

Herstellung

Zur Diskussion um die Herstellungstechnik der Kugeltöpfe siehe: Faßhauer 1954, Nickel 1965, Mildenberger 1951; Böttcher/Böttcher 1995. Bisweilen wird der Oberteil als scheibengedreht beschrieben, doch scheint dieser oftmals auch nur auf einer langsam drehenden Töpferscheibe hergestellt zu sein ("nachgedrehte Ware")

Literaturhinweise

- Böttcher/Böttcher 1995: G. Böttcher/G. Böttcher, Überlegungcn zum Einsatz von Hand- oder Fuß-(Bock-)Drehscheiben und Werkzeuggebrauch beim Formen früher Kugeltöpfe. In: Experimentelle Archäologie. Bilanz 1994. Arch. Mitt. Nordwestdeutschland, Beih. 8 (Oldenburg 1995) 231-236.

- Castritius 1994: A.I. Castritius, Ein mittelalterlicher Töperofen aus Kirchheim, Lkr. Würzburg. Bayer. Vorgeschbl. 59, 1994, 141-187.

- Faßhauer 1964: R. Faßhauer, Die mittelalterlichen Kugeltöpfe als Gebrauchsgeschirr, die Gründe der Formgestaltung und das Herstellungsverfahren. Jahreschr. mitteldt. Vorgesch. 38, 1954, 220 ff.

- Gross 1991: U. Gross, Die Keramik-, Bein- und Metallfunde in dem gemauerten Schacht bei St. Peter und Paul. In: Hirsau. St. Peter und Paul 1091-1991. Forsch u. Ber. Arch. Mittelalter Bad.-Württ. 10/1 (Stuttgart 1991) 139-178.

- Hauser 1984: G. Hauser, Beiträge zur Erforschung hoch- und spätmittelalterlicher Irdenware aus Franken. Beih. ZAM 3 (Köln, Bonn 1984)

- Hembach 2003: T. Hembach, Die Ausgrabung in der Domerschulstraße in Würzburg - 1300 Jahre Stadtgeschichte (Diss. Bamberg 2003).

- Lobbedey 1968: U. Lobbedey, Untersuchungen mittelalterlicher Keramik vornehmlich in Südwestdeutschland. Arb. Frühmittelalterforsch. 3 (Berlin 1968).

- Lüdtke 2001: H. Lüdtke, Grauware des 12. bis 15. Jahrhunderts. In: H. Lüdtke / K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa. Schr. Arch. Landesmus. Schleswig 6 (Neumünster 2001) 83-174.

- Lutz 1977: D. Lutz, Die Untersuchungen auf dem Turmberg bei Karlsruhe-Durlach. In: ,Forschungen und Berichte zur Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg 4 (Stuttgart 1977) 173–207.

- Mildenberger 1961: G. Mildenberger, Zur Herstellung der mittelalterlichen Kugeltöpfe. Germania 29, 1951, 63-66.

- Stilke 2001: H. Stilke, Grauware des 8. bis 11. Jahrhunderts. In: H. Lüdtke / K. Schietzel (Hrsg.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa. Schr. Arch. Landesmus. Schleswig 6 (Neumünster 2001) 25-82.

- Nickel 1965: E. Nickel, Bemerkungen zur Herstellung und Benutzung des Kugeltopfes, Jahresschr. mitteldt. Vorgesch. 49, 1965, 139-144.

- Stoll 1980: H.-J. Stoll, Neue Aspekte zur Herstellungstechnik der mittelalterlichen Kugelbodengefäße, dargestellt an Funden aus der Stadtkerngrabung Magdeburg. Zeitschr. Arch. 14, 1980, 61ff.

- Strauß 1923: K. Straiuß, Studien zur mittelalterlichen Keramik. Mannus-Bibliothek 30 (Leipzig 1923).

- Wintergerst 2002: M. Wintergerst, Hoch- und spätmittelalterliche Keramik aus der Altstadt Frankfurt am Main. Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt 18 (Frankfurt a. M. 2002)